LA VILLA GRIMALDI

… Après la consistante semaine de formacion politica qui s’est achevée le matin, la visite des jardins de la villa Grimaldi commence un peu comme l’excursion d’un groupe de vacanciers heureux de partir se changer les idées après une période bien remplie de travail en commun. Par cette plaisante journée ensoleillée du début de l’automne chilien on se laisserait facilement aller à la douceur du moment si l’on ne nous avait expliqué que l’endroit où nous nous rendons avait été un lieu de détention administré par la police secrète de Pinochet, la Direction d’Intelligence Nationale, la sinistre DINA.

De l’ancienne hacienda de style italien (d’où son nom de villa Grimaldi), qui fut autrefois un restaurant où aimaient à se retrouver les artistes et les intellectuels, on ne voit plus qu’une maquette que l’on nous présente à notre arrivée. En revanche, il reste beaucoup des magnifiques jardins, qui comptèrent jusqu’à cinq mille rosiers, situés en contrebas de la Cordillère des Andes, arrosés par un torrent qui alimentait la piscine, la fontaine et les miroirs d’eau et il est encore très perceptible que tout fut initialement conçu pour que les jours s’y déroulent sous le signe du bonheur de vivre.

Nous arrivons donc dans un parc orné d’arbres centenaires parmi lesquels trône un magnifique et gigantesque ombú dont les ramifications du tronc occupent une bonne vingtaine de mètres carrés ; dans un angle de la propriété, non loin d’une petite piscine de dix mètres sur cinq, à la suite de deux petites cabanes en planches, une tour de bois carrée s’élève à une quinzaine de mètres, donnant une perspective romane à l’ensemble ; à l’opposé de la tour, parmi des murets de briques recouverts de mousse, l’œil se perd dans le lacis chatoyant des allées de bouleaux qui abritent des oiseaux aux couleurs lumineuses et sans leurs cris de cacatoès qui nous rappellent que nous sommes dans un pays lointain on pourrait se croire en Corse ou dans le sud de l’Italie.

Aujourd’hui cet endroit s’appelle officiellement le parc pour la paix (parque por la paz) et même si l’on perçoit vaguement que quelque chose ne cadre pas vraiment avec la tranquillité évidente de l’endroit, ce nom semble justifié … jusqu’au moment où l’on s’approche des deux guides pour écouter ce qu’on pense être des explications mais qui s’avère être un témoignage et alors, alors seulement, on commence à discerner ce qui adhère à l’arrière-plan de cette harmonie végétale.

D’emblée, les deux guides nous déclarent qu’ils ont été internés dans ce parc et pendant toute la visite ce fait nous restera à l’esprit et nous permettra de comprendre pourquoi parler semble leur être une épreuve douloureuse en même temps qu’indispensable ; sans haine, ni rancoeur mais avec une calme simplicité qui inspire le respect, ils égrènent alternativement la litanie de ce qui s’est passé ici :

Peu après le coup d’état du 11 septembre 1973, les militaires ont forcé les propriétaires de l’endroit à le leur céder et à s’exiler.

Au milieu de ces jardins, entre 1974 et 1979 la DINA a détenu et torturé plus de 4 500 personnes, parmi lesquelles 226, officiellement, ont été exécutées ou ont disparu à tout jamais, probablement jetées d’un avion au large de Valparaiso. Des personnalités importantes du gouvernement de Salvador Allende, comme le ministre des transports, y ont été assassinées mais il suffisait d’avoir été dénoncé ou d’être membre d’un parti, d’une organisation syndicale ou sociale pour être arrêté et détenu sans jugement, pour quelques heures ou pour plusieurs années.

Aujourd’hui le parc est ouvert et l’on entend retentir des cris d’enfants provenant d’une école située à proximité ; à l’époque il était isolé et entouré de murs. Ce fut un des centres de torture clandestins les plus importants, lieu d’interrogatoires où des unités de « renseignement » spécialisées (une équipe s’occupait des communistes, une autre des socialistes, etc.) se répartissaient les détenus, hommes et femmes.

Trois niveaux de hiérarchie au sein de la DINA : les chefs et officiers qui conduisaient les interrogatoires, les tortionnaires et enfin les gardes, généralement de jeunes appelés formés à maltraiter les détenus sous peine d’être eux-mêmes considérés comme bons à torturer.

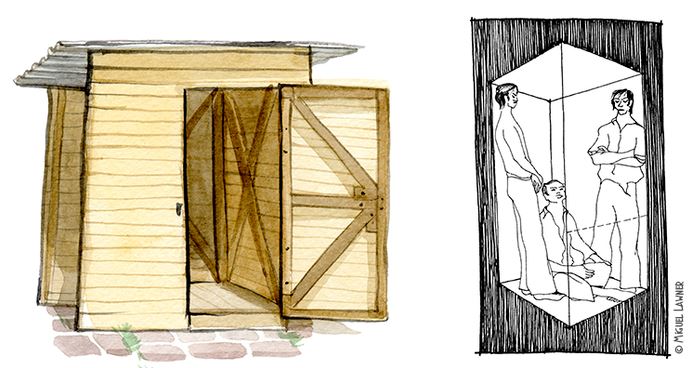

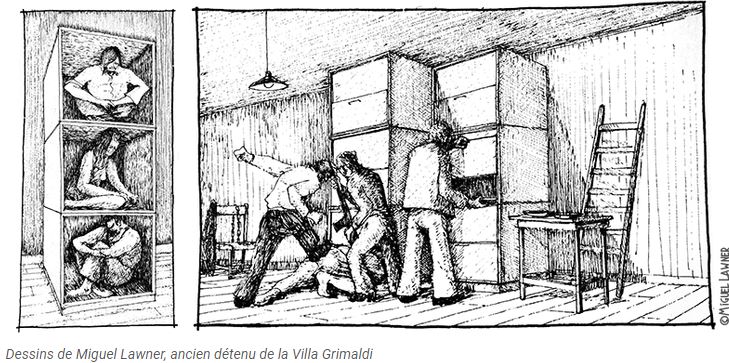

Dans des petits cabanons de bois de 1 m² au sol analogues à celui, reconstruit, qu’au premier regard j’avais pris pour un abri destiné au rangement des outils de jardin, les prisonniers ont connu les conditions de détention et d’avilissement les plus terribles : mains liées et yeux bandés en permanence, ils étaient entassés (deux détenus assis les jambes pliées et deux debout) à quatre par cabanon ; les prisonniers ne sortaient, en dehors des séances de torture, qu’une fois par jour pour aller aux toilettes (un wc sans eau pour tout le monde) et manger ; le « réfectoire » étant situé entre deux salles de torture et à proximité du lieu d’aisance, les détenus mangeaient dans les odeurs pestilentielles avec en fond sonore les cris de ceux que l’on torturait.

Les allées de bouleaux ont été plantées pour matérialiser les étroits couloirs dont les murets de briques sont des vestiges et dans lesquels les prisonniers circulaient entravés les uns aux autres, sous les coups et toujours les yeux bandés ; brusquement la perspective change et la lumière qui joue sur la blancheur des troncs semble maintenant émaner de stèles figées dans le silence d’un cimetière militaire.

Aux branches de l’ombū, dont la majesté nous avait frappés à notre arrivée, des prisonniers ont été pendus, parfois par les pieds, jusqu’à ce que mort s’en suive.

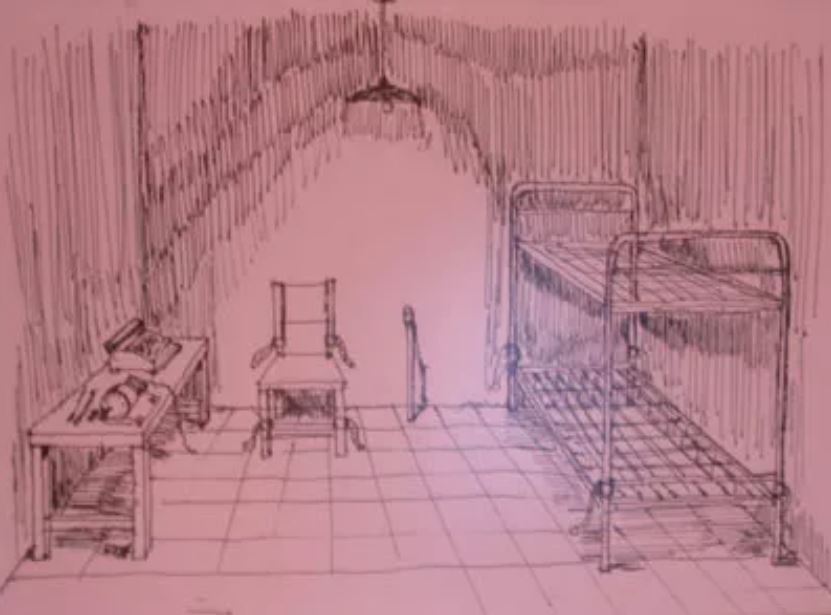

La tour que nous voyons est la réplique de celle qui existait alors, c’était le lieu de détention de ceux qui subissaient les tortures les plus terribles et ceux qui y étaient enfermés étaient destinés à disparaître.

Autour de la piscine, les familles des tortionnaires venaient se détendre le dimanche et les prisonniers, du fond de leurs cabanons et de leur misère, entendaient les cris des enfants qui s’amusaient dans l’eau. Sur la fin, la piscine a aussi servi à dissimuler tous les prisonniers, entassés sous une bâche lors de la visite d’une commission de la croix rouge.

Sans compter les sévices sexuels, que toutes les prisonnières ont du subir, ni les brûlures de cigarettes systématiquement appliquées sur tout le corps, les tortures telles que la parilla : le prisonnier est placé allongé sur un lit métallique, excellent conducteur d’électricité pour subir des décharges électriques, le «sous-marin humide» : le prisonnier est immergé et noyé dans une cuve emplie d’une eau fétide, le « parking » : la victime est attachée à des automobiles pour être écartelée, etc., les tortures donc, n’ont cessé que lorsque l’opinion publique mondiale a eu connaissance de ce qui se passait, c’est-à-dire en 1978.

Des parents ont été torturés devant leurs enfants, des enfants devant leurs parents … Bien sûr, des prisonniers se sont effondrés et ont dénoncé les leurs, des personnes détenues (dont la plus célèbre est la « flaca Alejandra » qui connut son heure de notoriété à Santiago après le retour de la démocratie, quand elle fit des aveux publics) ont collaboré avec les bourreaux et même, ont participé aux séances de tortures. Pourtant, au cœur de cette entreprise de destruction méthodique de l’être humain, beaucoup ont gardé malgré tout leur humanité et en restant solidaires de leurs compagnons de souffrance, ne se sont pas laissés anéantir par la logique totalitaire.

Après 1985, le pouvoir a essayé de détruire tous les bâtiments pour construire des maisons sur leur emplacement. Les travaux de démolition commencèrent, mais la population de la commune de Penalolen, aidée d’associations de défense des droits de l’homme, obtint en 1996 qu’un mémorial ainsi qu’un centre de documentation soient établis dans le parc et après ce que nous venons de découvrir, il apparaît plus clairement que jamais qu’un pays se doit de regarder en face les côtés sombres de son histoire, sous peine de ne jamais s’en libérer.

Voilà pour l’essentiel les faits ; dans toute leur brutalité.

Pour ma part je retiendrai deux choses de cet endroit.

D’abord l’ajustement de ma vision à la réalité de nos amis d’Emmaüs Chili (las Urracas) dont, je dois dire, la dialectique avait pu jusque là me paraître quelquefois un peu chargée ou si l’on préfère trop peu cartésienne ; durant toute la visite Pépé, Manuel, Oswaldo et Oskar sont restés en retrait, isolés et silencieux ; à un moment comme je me trouvais devant un grand mur sur lequel figuraient les noms de ceux dont la vie s’est arrêtée en ce jardin infernal, Oskar s’est approché de moi et, la voix cassée, a attiré mon attention sur quelques noms : « ce nom en bas de la première colonne est celui d’un compagnon de la communauté Emmaüs de San Bernardo qui a été arrêté un soir et c’est en voyant ce mur au moment de l’ouverture du mémorial qu’on a su enfin ce qui lui était arrivé, cet autre nom est celui du beau-frère de Pépé, ce nom encore est celui du condisciple de séminaire de Manuel et c’était son meilleur ami … » ; en l’écoutant, je compris sur quels fonds reposait leur engagement et par quelles épreuves de feu leur dialectique s’était forgée, et cette compréhension, au-delà de tout ce que nous avions vécu ensemble depuis une semaine me les a rendus soudain bien plus proches.

Ensuite la cabane ; une des deux qui n’ont pas été détruites et dans laquelle les familles des victimes ont déposé dans de petites vitrines des objets, peluches, chemise favorite, lettres etc. qui appartenaient à leurs proches avant leur séquestration ; je n’oublierai pas, perdus parmi ces pauvres choses, pâles reflets d’une époque d’insouciance, les petits portraits de format photomaton de ces étudiantes arrêtées simplement parce qu’elles étaient membres d’une association d’étudiants socialistes ; je n’oublierai pas les regards souriants ou s’efforçant d’être sérieux pour la photo de ces enfants livrés aux tortionnaires que des dessins griffonnés par d’anciens détenus montrent en bras de chemise, les yeux masqués par des lunettes noires et s’activant la matraque à la main. Ces visages en noir et blanc et ces regards dont la lumière s’est éteinte ici, m’ont mis aussi concrètement que brutalement en présence de ce que jusqu’alors je connaissais de manière purement livresque, du mystère du Mal et, pour citer Hannah Arendt, de sa terrible, indicible et impensable banalité.

Plus tard, sur la route du retour, en regardant par la vitre du minibus les lumières des luxueuses résidences des quartiers chics des hauteurs de Santiago habitées par ceux qui m’apparaissaient comme les bénéficiaires plus ou moins directs du coup d’état de 73 et vivant là des jours paisibles, c’est vrai que je sentirai mon esprit inondé par une vague de rage dont la froideur me fera peur, même si et peut-être parce que cette rage me semblera terriblement justifiée ; mais à cet instant, dans la cabane dont les planches disjointes semblaient suinter la détresse et le deuil, seules les larmes et le silence avaient encore un peu le pouvoir de faire contrepoids à la tragique absurdité de ce monde …

voyage de formation Responsable de communauté

mars 2006